ご機嫌よう。

ソロ旅を楽しんでいるでござあかさたいます。

日本の歴史がぎっしり詰まっている街・京都府。

そんな京都府では、5月・7月・10月にそれぞれ、「京都三大祭り」と呼ばれる壮大なお祭りが開催されます。

今回はそのひとつ、「葵祭」を観覧したので、葵祭の詳細や豆知識、お祭りの混雑状況や様子などを大公開!

この記事を読んで、葵祭の知識を深めましょう🎶

この記事でわかること

- 京都三大祭りとは?

- 路頭の儀が練り歩くルート

- 葵祭の混雑状況

- 葵祭の豆知識

- 実際に葵祭を見た感想

Contents

京都三大祭りとは?

京都で行われるみっつの壮大なお祭りを、「京都三大祭り」と称しています。

京都三大祭りは、ひとつ目が今回紹介する葵祭(あおいまつり)、ふたつ目が祇園祭(ぎおんまつり)、みっつ目が時代祭(じだいまつり)です。

これらの祭りは日本・京都の奥深い歴史と雅な文化を色濃く反映しており、国内外問わず、多くの人々が訪れる一大イベント。

ここでは後述する葵祭を除いた、祇園祭と時代祭について説明します。

祇園祭

祇園祭は厄病退散を祈願する祭りで、毎年7月に行われます。

その人気は京都のみならず、日本全体でも有名。

主催は八坂神社。約1ヶ月間に渡り、様々な行事が行われますが、その中で特に見どころは、17日と24日に行われる「山鉾巡行(やまほこじゅんこう)」。

筆者はまだ見たことがないのですが、豪華に飾られた山鉾と呼ばれる山車が祇園の街を練り歩く様子は圧巻らしく、今年観覧しようと決めています。

この記事では、八坂神社について紹介しています! あわせてご覧ください(^▽^)/

なあ旅 – 気のむくままに。-関西… 清水寺観光の必見スポット6選 – 京都のおすすめ観光ルート – なあ旅 清水寺周辺でおすすめの観光スポットを6つ厳選紹介。清水坂や二寧坂の名所から、インスタ映えスポットまで網羅。京都観光を効率的に楽しむためのルートガイド! 時代祭り

時代祭は京都の歴史と文化を振り返るため、毎年10月に行われます。

主催は平安神宮。

平安時代から明治時代までの各時代の衣装を着た、2Kmにも及ぶ行列が市中を巡ります。

その参加者は約2,000人!

三大祭りの中で最も大規模な祭りです。

葵祭とは?

葵祭は京都御所から上賀茂神社までを練り歩く行列、「路頭の儀(ろとうのぎ)」がメインです。

出店はないのですが、それを不満に感じないほど平安時代の装飾を纏った約500人の路頭の儀は美しく、その華やかさは目を見張るほど。

京都の中心地で行われるため比較的アクセスがよく、また路頭の儀はゆっくり到着地点に向かうため、気軽に見ることができます。

葵祭のはじまりは?

葵祭の起源は1,400年前にまで遡るとされています。

当時、災害や疫病が続いており、これを鎮めるために朝廷が国家の平安を祈り、賀茂神社に使者を派遣し、祭りを行ったことが今の葵祭に繋がっているそう。

葵祭りの「葵」の由来

葵祭の名前は、賀茂御祖神社(現在の上賀茂神社)と、賀茂別雷神社(現在の下鴨神社)の神紋である「葵の葉」が由来。

葵の葉は神聖な植物とされています。

よって、祭りの行列や装飾には、この葵の葉がふんだんに使われています。

葵祭の開催場所

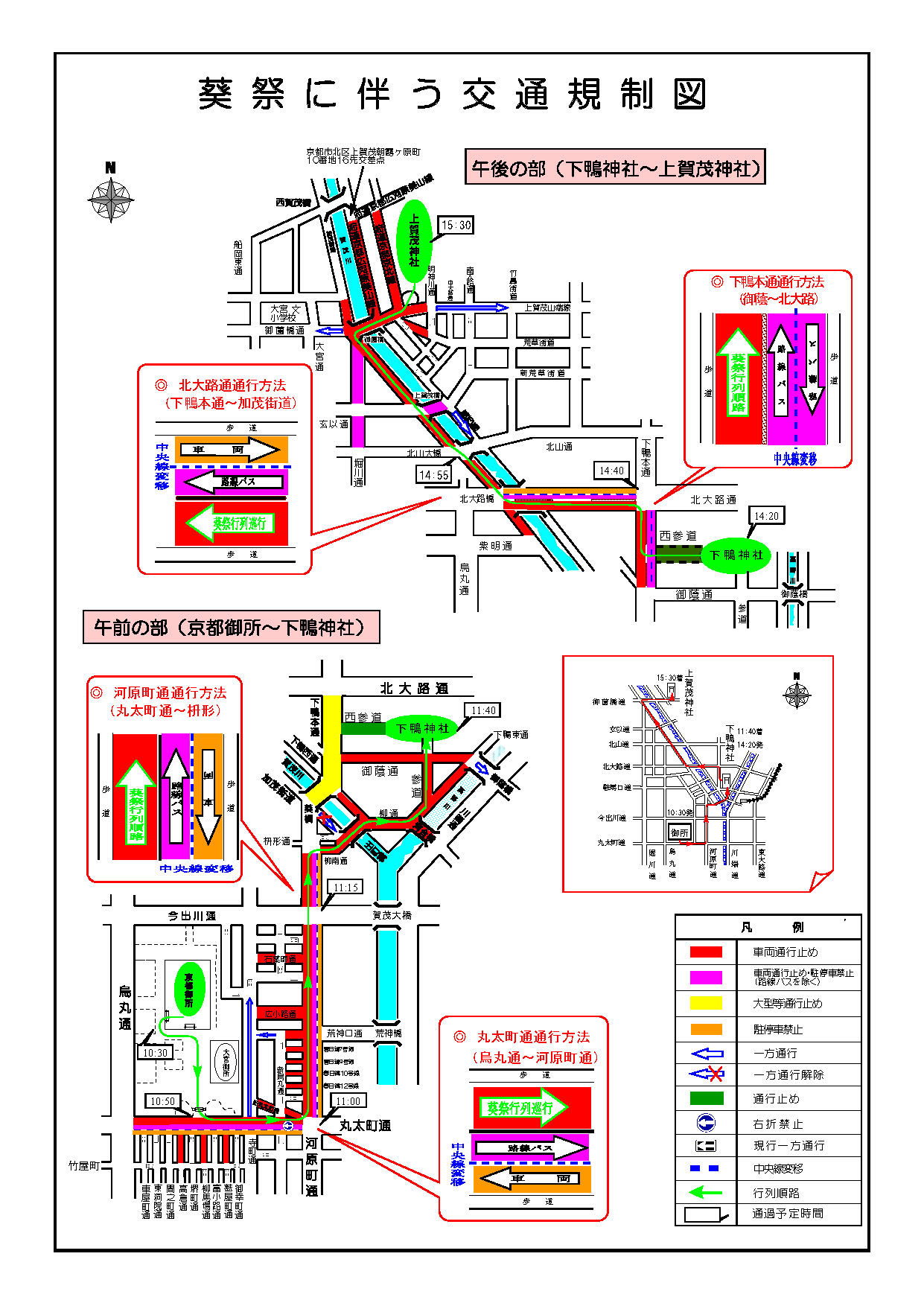

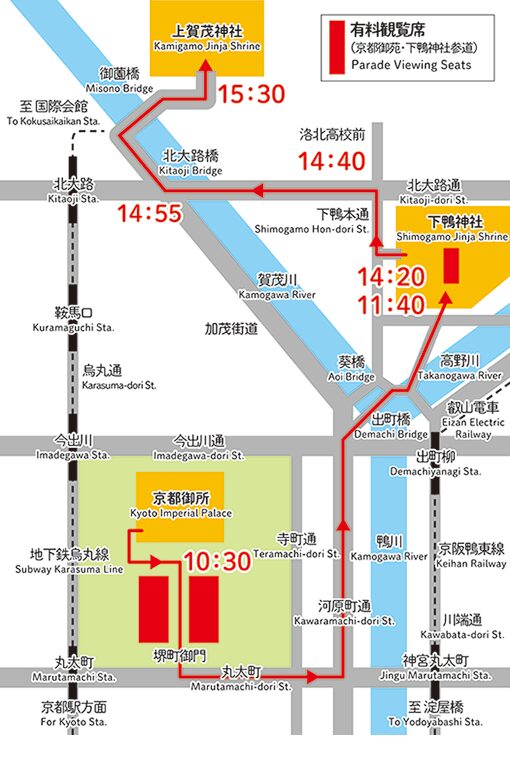

葵祭の路頭の儀は、京都御所から下鴨神社を経由し、上賀茂神社まで、半日ほどかけて歩きます。

この間、路頭の儀が通る道は交通規制がかかるため、仕事や用事がある方は事前に調べておきましょう💡

路頭の儀のルート

葵祭の混雑状況 ~実際に行ってみての感想~

筆者は今回、10:40頃に、出発地点である京都御所で路頭の儀を見ました。

下の動画はその際の様子です。

さすが京都三大祭りのひとつ、と感服する混雑状況!!

人と人の合間から覗き見るようなかたちで、どうにか観覧することに成功。

しかし、小柄な方はなかなか難しいかもしれません……。

かく言う筆者は身長151㎝、27歳にもなってお恥ずかしい限りですが、母に抱き上げてもらいました……。

この記事では、京都御所が開催している無料ガイドツアーについて詳細にレポしています。あわせてご覧ください✨

有料観覧席もあります

有料観覧席のメリットは、路頭の儀が練り歩く道中の前に設置されたパイプ椅子に座り、優雅に鑑賞できること。

京都御所、下鴨神社、上賀茂神社など、行列の主要な通過地点に設置されています。

京都御所では路頭の儀の準備や出発の様子が見られ、下鴨神社と上賀茂神社では路頭の儀が到着し、停止します。

京都御所で人混みにもみくちゃにされながら路頭の儀を見た筆者ですが、写真や動画撮影だけではなく、観覧そのものがなかなかハードでした。

じっくり見たい方は、有料観覧席の購入をおすすめします。

チケットは事前購入必須。毎年発売日から数日で売り切れてしまう人気ぶり。価格は場所によりけりですが、10,000円前後。パンフレットや解説ガイドが提供されるそうです。

葵祭の豆知識

この知識があれば、実際に葵祭を見たとき、より楽しめること間違いなし!

葵祭をさらに楽しむため、豆知識をみっつ披露します😊

①葵祭の行列の構成

路頭の儀は、先頭や末尾だから地位が高い、というわけではなく、災害や厄病の鎮静、謂わば国の平和を祈るために適した配列となっています。

行列の構成

- 御幣物(ごへいもの)

- 賀茂神社に奉納する供物を運ぶ人々。これは行列の先頭を務めます。

- 斎王代(さいおうだい)

- 葵祭の中心的な役割。斎王代は、平安時代に賀茂神社の神事を司った未婚の皇女「斎王」を象徴しています。現代では一般の女性がこの役を務めます。斎王代は豪華な十二単姿で行列の先頭を飾ります。

- 検非違使(けびいし)

- 現代に例えると、警察官のような人々。行列の秩序を守るために前後に配置されています。

- 勅使(ちょくし)

- 天皇の命を受け、賀茂神社に参拝する使者。勅使は立派な装束を身に着けています。

- 内蔵寮(くらりょう)

- 大夫(たいふ)

- 高官である大夫とその随行者。大夫は古代の宮廷で高い地位にあった人々です。

- 騎馬(きば)

- 武者 • 馬に乗った武士たち。彼らは行列の中で力強さを象徴しています。

- 牛車(ぎっしゃ)

- 平安時代の貴族が乗っていた牛車。装飾が施され、非常に美しい姿で登場します。

- 供奉人(ぐぶにん)

- 勅使に従う人々。供奉人たちは行列の最後尾に位置しています。

②雨天時の際について

葵祭は雨天時の際、路頭の儀が中止されることがあります。

この場合、次の日に延期されるか、神事のみが行われます。

③関連する儀式

葵祭は路頭の儀だけではなく、「競馬会神事(くらべうまえしんじ)」と呼ばれる馬の競走が行われます。

この神事は終着地点の上賀茂神社で行われ、神馬が疾走する様子が見どころ。

競馬以外で馬が走る姿はなかなかお目にかかれないため、貴重な儀式です!

実際に見た感想

一言で述べると、とても素晴らしいお祭りでした!

美しい平安装束を纏った人々がゆっくりと行進していく様子は、まさに時代劇を間近で見ているようで、圧巻されました。

また、そんな時代を錯覚するかのような風景をカメラに収めようと集結する現代人と、牛車や十二単姿の女性たちが妙にミスマッチで、あべこべな感じがおもしろかったです。

来年は有料観覧席で心置きなく鑑賞したいと思いました💖